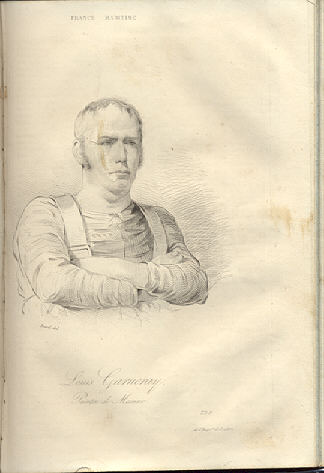

Ambroise Louis Garneray né le à Paris où il est mort le , est un corsaire, peintre

de la Marine, dessinateur, graveur et écrivain

français,

précurseur du roman d'aventure maritime. Il connut une vie

d’aventurier

avec Surcouf et Dutertre, il fut huit ans prisonnier des

Britanniques.Fils aîné de Jean-François Garneray, peintre

du roi, qui

fut élève de Jacques-Louis David, Ambroise Louis Garneray

est né rue

Saint-André-des-Arts, dans le quartier latin. À l’âge de

treize ans, il

s’engage dans la marine comme pilotin à l'incitation de

son cousin,

Beaulieu-Leloup, capitaine de la frégate La Forte

et embarque à

Rochefort pour donner corps à ses rêves d’aventures et de

gloire. Il

part pour l’océan Indien avec la division de frégates

Sercey à laquelle

appartient la Forte.Toute sa carrière maritime se

déroule dans

l’océan Indien avec l’île de France (actuelle île Maurice)

et

accessoirement l’île Bourbon (la Réunion) comme bases. Il

participe aux

différentes campagnes de la division Sercey et connaît son

baptême du

feu lors de la bataille contre les vaisseaux de ligne Arrogant

et Victorious. Il sert ensuite en 1798 sur la

corvette Brûle

Gueule qui croise en compagnie de la frégate la Preneuse.

Au retour de la croisière, il participe au second combat

de la Rivière

Noire où les deux modestes bâtiments français réussissent

à repousser

deux vaisseaux britanniques. En 1799, il est timonier et

« premier

peintre du bord » sur la Preneuse sous les

ordres du

capitaine Jean-Marthe-Adrien Lhermitte. La frégate est la

dernière

force officielle française de tout l'océan Indien. Cette

croisière va

de catastrophe en désastre, malgré un combat exceptionnel

contre le

vaisseau britannique le Jupiter. Au retour à l'île

de France,

alors que son équipage est décimé par le scorbut, la Preneuse

échouée et démâtée doit se rendre aux forces britanniques

faisant le

blocus de l'île. Garneray échappe à la captivité en

regagnant la côte à

la nage. Malgré le désastre de la campagne, Garneray

gardera une

admiration sans borne et une grande amitié pour le

capitaine Lhermitte

qu'il continuera à visiter jusqu'à la mort de celui-ci en

1826.Faute de

navires officiels, il s’engage sur La Confiance de

Surcouf

comme enseigne, d’avril à décembre 1800. Il participe à la

prise à

l'abordage du Kent, l’exploit le plus célèbre du

corsaire, en

octobre 1800. Ce sera la seule occasion pour laquelle

Garneray gagnera

un peu d’argent en tant que marin. Au retour, malgré ses

dénégations

peu crédibles dans ses mémoires écrits bien des années

plus tard alors

que la traite des Noirs

est

interdite, il investit ses parts de prise dans un bâtiment

négrier La

Doris sur lequel il est capitaine en second. Il

navigue sur

différents navires marchands pendant la paix d'Amiens puis

sert à la

reprise de la guerre sur un cotre, le Pinson basé

à l'île

Bourbon. Il remplace le commandant décédé, mais fait

naufrage peu

après. Il sert ensuite sur le corsaire le Tigre du

Bengale et

enfin sur la frégate l'Atalante attachée à

l'escadre Linois. Un

certain 'Ambroise Garnarai' est indiqué comme 'novice de

la corvette la Brule-gueule en 1804-51. Il est

ensuite sur la Belle Poule

prise en mars 1806 en même temps que le vaisseau le Marengo,

alors que Linois essaie de regagner la France. Blessé, il

est conduit

au Royaume-Uni et passe les huit années suivantes dans

l'enfer des

pontons en rade de Plymouth : successivement sur le Protée,

la Couronne et la Vengeance. Il met cet

enfermement à

profit pour peindre, ce qui lui permet d’améliorer son

ordinaire, grâce

aux commandes d’un marchand de tableaux

britannique.« Excepté la

piraterie, je crois que j'ai pratiqué à peu près tous les

genres de

navigation. »En 1814 la guerre prend fin, libéré le

18 mai, à son

retour du Royaume-Uni il ne trouve pas d’emploi dans la

marine

commerciale et reste à Paris où il se consacre à la

peinture.

Probablement grâce à l'un de ses frères, lui-même peintre

et graveur et

qui a ses entrées dans l'entourage de l’Empereur de

retour, il reçoit

sa première commande officielle : la rencontre de l'Inconstant

et du Zéphir, anecdote du retour de

l'île d'Elbe. En fait il ne réalisera cette toile

qu'en 1834,

car il juge plus opportun dans l’immédiat de la Seconde

Restauration de

peindre une « Descente des émigrés

français à Quiberon » qui lui permet d’exposer au Salon de Paris de 1815. Il

sera toutes les

années suivantes un habitué de ce Salon.Employé par le duc

d’Angoulême,

alors grand amiral de France, il devient par concours son

peintre

attitré en 1817. Il est de ce fait le premier peintre

officiel de la Marine, corps qui ne sera

constitué que quelques

années plus tard avec Gudin

et Hué,

corps qui existe toujours au sein de la marine nationale.

Entre 1821 et

1830, il se rend dans de nombreux ports de France où il

réalise

d’innombrables croquis qui serviront de base à des

gravures ou des

toiles. Il illustre aussi la bataille de Navarin.En 1833,

il est nommé

directeur du musée de Rouen. Puis il intègre la

Manufacture nationale

de Sèvres. Il développe dans les années 1830 un nouveau

procédé de

peinture, l'aquatinte et développe aussi une importante

activité de

gravure. Dans les années 1840, sa renommée semble s'être

estompée et il

perd la plupart de ses appuis politiques et vit assez

pauvrement.

Proche de Napoléon III, dont il avait participé au coup

d'État manqué

de Strasbourg, il connaît un bref retour de gloire au

début du Second

Empire : il reçoit la Légion d'honneur en 1852 des

mains du

vice-amiral Jacques Bergeret et est même reçu par

l'Empereur.Atteint

d’un tremblement qui l’empêche d’écrire et qui complique

son travail de

peintre, il meurt quelques mois seulement avant le

mystérieux

assassinat de son épouse. Garneray est inhumé au cimetière Montmartre, où l’un

de ses

proches lui a consacré une stèle sculptée de motifs

rappelant divers

aspects de sa vie (entre autres une palette de peinture,

un mât de

bateau et la croix de la Légion d'honneur).L’œuvre

picturale de

Garneray se compose de 141 tableaux, 176 gravures et 22

aquarelles. Une

partie de ses travaux est directement inspirée par sa vie

aventureuse,

telle la toile la Prise du Kent par Surcouf,

l’autre entre dans

le cadre de sa fonction de peintre de la marine, dans la

droite ligne

de Claude Joseph Vernet et Nicolas Ozanne. Il réalise

notamment 64 vues

de ports français et 40 vues de ports étrangers

(gravures), suite aux

voyages effectués dans les années 1820. Certaines d’entre

elles sont

données à la Chambre de Commerce de Paris par l’industriel

chocolatier

Meunier. Ses deux frères Hippolyte et Auguste, ainsi que

sa sœur

Pauline, ont également pratiqué la peinture, dans une

moindre mesure.

Cela explique les variations de signatures (tantôt

Garneray, tantôt

Garnerey), qui devaient servir à distinguer l'un ou

l'autre des membres

de cette dynastie de peintres.Dans son livre Moby Dick

(1851),

l'écrivain américain Herman Melville critique sévèrement

les

différentes représentations des cétacés, cachalots et

baleines,

réalisées par les différents peintres mondiaux, à

l'exception de deux

estampes françaises faites d'après les peintures de

Garneray.

« Entre toutes, et de très loin les meilleures et les

plus

réussies des gravures donnant des baleines et des scènes

de pêche, même

si quelques petits détails ne sont pas d'une précision

très absolue, ce

sont deux estampes françaises, faites d'après les

peintures d'un

certain Garneray2 ».

Un

peu plus loin l'auteur américain précise : « Qui

est ce

Garneray ? le peintre, où qui il fut, je l'ignore.

Mais je suis

prêt à jurer sur ma vie ou bien qu'il a réellement

pratiqué son sujet,

ou bien qu'il a été merveilleusement conseillé et enseigné

par un

baleinier de longue expérience

De ses aventures maritimes, il a fait des récits fougueux qui en font l’un des précurseurs du roman d’aventure maritime. Batailles, abordages, navires coulés, il décrit aussi la vie à bord que ce soit en tant que marin de la Royale ou en tant que corsaire ; mémoires également si soucieux de vérité qu'ils ne parurent au XIXe siècle que sous des éditions édulcorées. Ses ouvrages, dans leur version la plus authentique, comblent les attentes de tout amateur de biographies héroïques et d'histoire maritime. La vie des prisonniers français sur les pontons britanniques sera aussi décrite.Dès son séjour à Rouen, il commence à publier quelques articles sur ses souvenirs de mer et de captivité. Il adresse au ministère de l’Éducation en 1847 une série de récits manuscrits qu’il a rédigés à partir de ses propres souvenirs ainsi que d’histoires d’autres marins dont il avait eu connaissance dans l’océan Indien, pour qu’il en soit fait usage pour « l’édification de la jeunesse ». Le ministère lui adresse un refus poli.Sa célébrité posthume viendra d’éditeurs qui, dans les années 1860, poussés par la mode des mémoires plus ou moins apocryphes de combattants de la Révolution et de l’Empire, récupèrent ses manuscrits et les publient en trois volumes sous le titre Aventures et Combats, non sans réécriture partielle – Édouard Corbière est soupçonné d’avoir été l’un des « nègres » – quitte à rajouter quelques éléments rocambolesques : l’invraisemblable empoisonnement de Lhermitte à l'île de France, anecdote fantaisiste reprise par nombre de biographies sommaires du capitaine (il souffrit en fait de 1798 à sa mort d'une maladie tropicale, probablement une forme aiguë de paludisme) et la tortueuse histoire de la mort de Kernau par exemple ou à attribuer à Garneray des anecdotes survenues à d’autres personnages (le naufrage de l’Amphitrite) que, certes Garneray avait probablement consignées mais rien ne prouve qu’il se les étaient appropriées. D’où une réputation de manque de sérieux de ces mémoires. Pourtant, ses écrits, « sentant fort le goudron », tout au moins sur les années 1796 – 1800 et son très émouvant Mes Pontons [archive] constituent un témoignage irremplaçable sur la vie à bord d’une frégate, sur les combats de la campagne de Sercey, sur la vie à l’île de France, sur les croisières de la Preneuse et de la Confiance et sur l’enfer insalubre des mortels pontons britanniques. Si sa vision des événements est parfois un peu naïve, tout au plus peut-on lui reprocher d’être parfois, de son poste sur la dunette, quelque peu « Fabrice à Waterloo ». Après tout, un pilotin de 13 ans ou un aide timonier de 16, ne sont pas censés être dans le secret des états-majors, même si son éducation – il savait lire, ce qui n’était pas si fréquent sur un navire de guerre à la fin du XVIIIe siècle – et son talent naissant de peintre lui ont permis d’entretenir des relations avec certains officiers et capitaines et d’être considéré au-dessus de son rang de simple matelot. Ses aventures, écrites, réécrites, remaniées, édulcorées dans des éditions pour la jeunesse en font l’un des précurseurs du roman d’aventure maritime.

Garneray était un

marin, et pas des moindres,

aussi

c'est un préféré

d 'historic-marine-france.com

Garneray était un

marin, et pas des moindres,

aussi

c'est un préféré

d 'historic-marine-france.com

.

.